特別展示「時の懸け橋」

〜 時を繋ぐオールドクロックの世界 〜

——今から時を遡ること100年。1920年に東京・上野の東京教育博物館(現・国立科学博物館)で開催された『時の展覧会』を通して、日本人は初めて時の大切さを意識した。この会期中に制定されたのが「時の記念日」である。

過去から未来へ……。お客様と時計文化を結ぶ「時の懸け橋」をテーマに掲げる今年のワールドウォッチフェアでは、会期中セイコーミュージアムが収蔵する貴重なクロックや資料を特別展示します。

10月14日 (水)〜19日 (月)本館7階 催物会場 ※最終日は午後6時終了

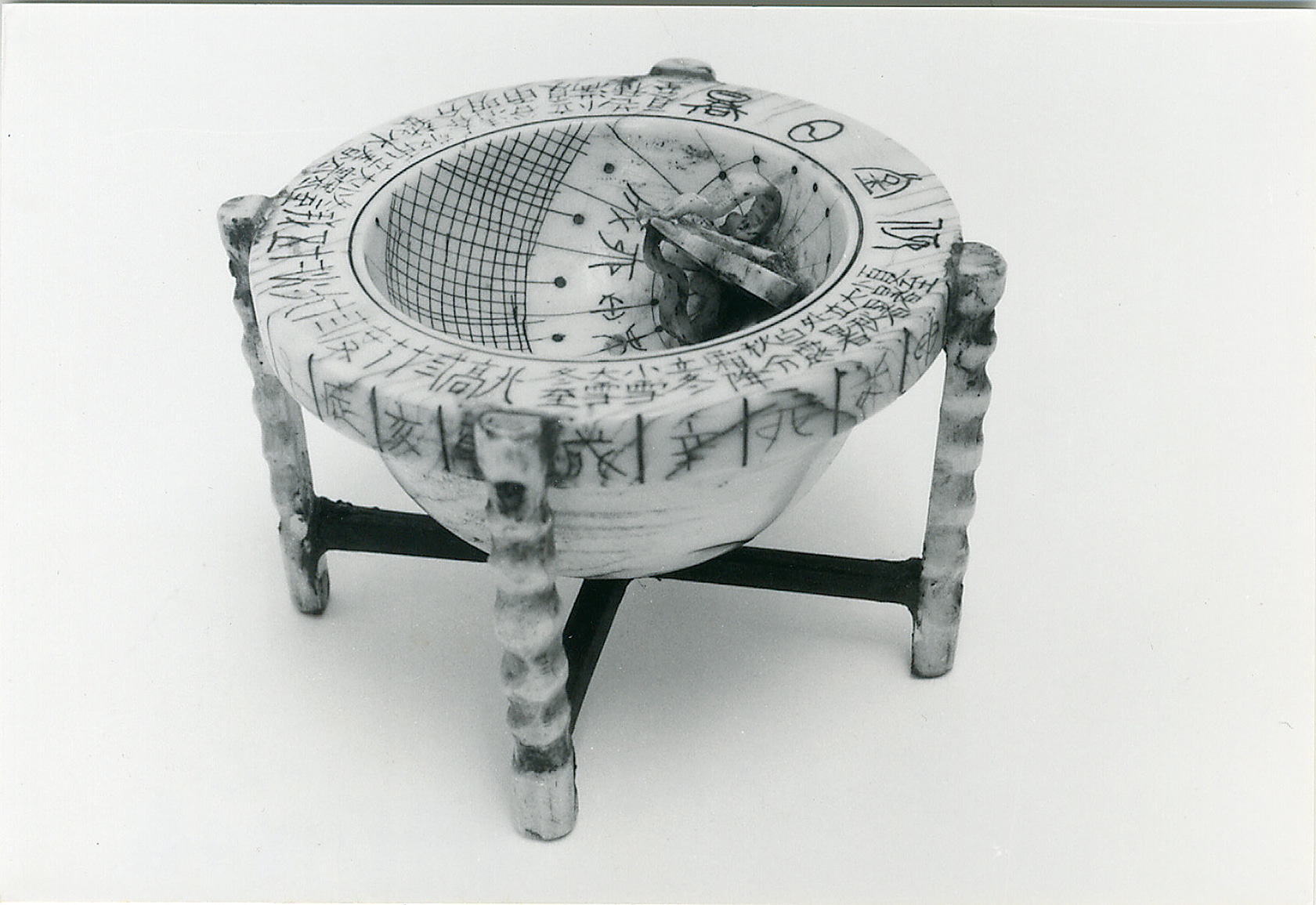

半球面型日時計

1600~1700年代/携帯用の日時計。表面に文字彫。支柱(グノモン)を北に向けて、影の先端が時刻と季節を指し示します。

香印時計

年代不明/抹香(粉末状の香)を線状に描き、抹香が燃えた長さで時刻を計った時計です。

振子・円グラフ式文字盤八角掛時計

1800年代(江戸時代後期)/円グラフ式の文字盤は不定時法に対応しています。指針は内側の文字盤の下から自動的に出たり入ったりして1年をかけて季節毎の時間の変化にあわせて長さが変わるようになっています。

二挺天符目覚袴腰櫓時計

1800年代(江戸時代後期)/動力は錘で、昼用・夜用のふたつのテンプ(二挺天符)が、明け六(あけむつ)、暮れ六(くれむつ)時に自動で切り替わる機構を備えています。この自動切り替え装置によって、テンプ分銅の掛け替えを一年に24回(24節気:1節は約半月)で済むようにした画期的な機構です。時打ち機構と目覚しが付いています。